展位N9

2025年6月17日 至 2025年6月22日

展览中心,巴塞尔,瑞士

参与艺术家:崔洁、丹尼尔·杜瓦 & 格雷戈里·吉奎尔 Daniel Dewar & Grégory Gicquel、傅强 Owen Fu、汉娜·河 Hanna Hur、斯坦尼斯拉娃·科瓦奇科娃 Stanislava Kovalčíková、李美来 Mire Lee、李爽、李泳翔、彭祖强、王伊芙苓韬程 Evelyn Taocheng Wang、尉洪磊、钟笛鸣、周思维

展位N9

2025年6月17日 至 2025年6月22日

展览中心,巴塞尔,瑞士

参与艺术家:崔洁、丹尼尔·杜瓦 & 格雷戈里·吉奎尔 Daniel Dewar & Grégory Gicquel、傅强 Owen Fu、汉娜·河 Hanna Hur、斯坦尼斯拉娃·科瓦奇科娃 Stanislava Kovalčíková、李美来 Mire Lee、李爽、李泳翔、彭祖强、王伊芙苓韬程 Evelyn Taocheng Wang、尉洪磊、钟笛鸣、周思维

《天使x》(2025)延续了Hanna Hur对天使意象的探索。天使的身躯将画面一分为二,四肢向外延展,突破画布边界,一道血管或神经的红线贯穿其脊椎。此次创作中,艺术家摒弃了惯用的网格起稿方式,转而依靠黄色笔触的韵律与天使躯体形成的中轴线来构建画面结构,绽放的红色花簇(齿轮/太阳)既分散又凝聚着观者的视线。汉娜·河的画面是一种超越性的视觉神学场域,重复的笔触是对神明的祈请,天使的图像不受目视界限约束,既是对尘世悲欢的绝对见证,亦构成对人类有限性的超越喻示。

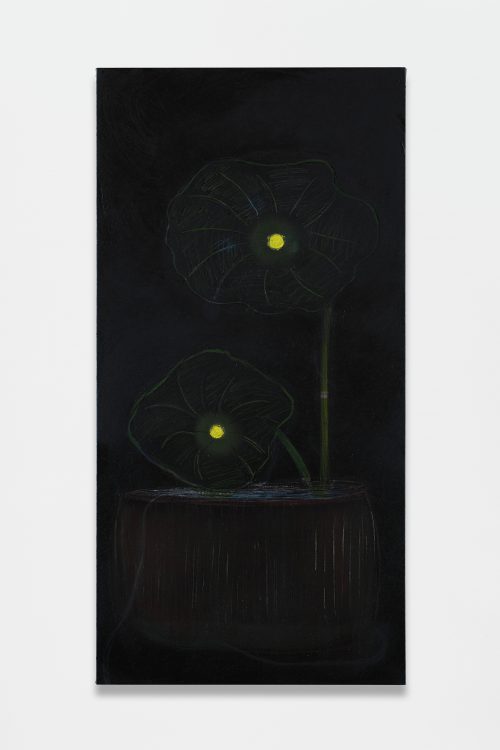

微光之中,自画像以几近悄然的方式浮现,在寂静与遮蔽中透出一种温柔的自洽。《Upon the Night Lotus》(2024)是微弱发光的花朵,悬浮于黑暗,其宁静、遥远却也显得轻盈;尔后《Butterfly Dream》(2025)逐渐靠近,如长焦的镜头般摄取,一片柔软的荷叶、一盏小灯笼、飞舞的蝴蝶,以及黑暗中闪烁中的双眸,共同构成一幅微妙的景观。这两件作品勾勒出一幅缓缓向内凝视的画面,从事物的边缘延伸至梦境的中心,它们不试图照亮黑夜,而是让你逐渐适应它的温暖。

《脚蹼》(2022)以粉色极光玫瑰大理石雕琢潜水脚蹼造型,延续了艺术家组合对肉体与器物辩证关系的探索。坚硬的大理石材质与流体暗示形成张力,使静态雕塑蕴含水的运动记忆;同时,石料的脉络通过类比皮肤唤起缺席的人体形态。作为人类模仿海洋生物的人造器官,脚蹼既指向进化论意义上的身体改造欲望,又揭示着技术文明对自然机能的僭越。艺术家以戏谑的材质转换,将潜水装备从功能主义中解放,使之成为探讨身体边界、物种差异与技术伦理的视觉装置。

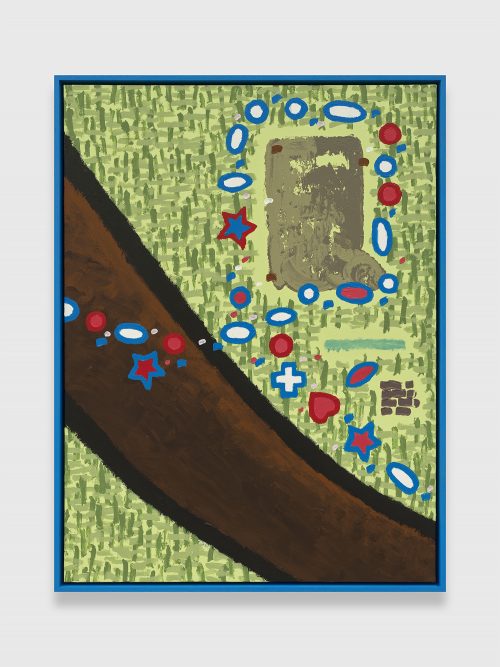

尉洪磊整幅画由不同的色块、形状和肌理构成。抽象的构图与形状却唤起了具体的联想——仿佛小女孩颈间的项链、动物和孩子饭后散落的餐桌,或是一个交错复杂的隐秘网络。这些元素像是那些逝去的记忆,虽然已经模糊,却依然情绪鲜明:糖纸的颜色、动物鼻尖的温度、一串项链在奔跑中轻轻晃动的声响……它们安静又柔软地存在着,共同构成了一幅关于“甜”的肖像。

交杂着“情绪”和“理性意想”的绘画实践,延续了周思维在图像语言中游走于具象与非具象之间的想象交互。《太阳能板(蝙蝠.夜)》(2025)中,夜行的蝙蝠与日间运作的太阳能板被置于同一时空。蝙蝠在幽暗处滑行,却被太阳能板的网格结构所框限;斑驳的暗色光斑既似私密低语,其规整表面又保持着理性姿态,接纳着一切不可言说的直觉与幻想。

彭祖强最新系列作品探究了传统暗房工艺的实验性运用,通过化学腐蚀或手工干预的物理性破坏,重现工艺制作中的偶然性,并将传统技术缺陷转化为视觉语言。《无名岛(三叠)》(2025)以实验性的手工冲印过程重构了电影《无名岛》的原始影像。艺术家将8.75毫米档案胶片转印至16毫米胶片上,随后在暗房中将这份手工制作的负片置于放大机下,通过两次移动相纸的操作,最终经由c-print冲印,创造出多重曝光效果。电影的叙事性被抽象痕迹取代,观众需要通过碎片化的视觉线索和错位的虚象,在物质层面重新发掘被遮蔽的历史记忆。

斯坦尼斯拉娃·科瓦奇科娃擅长挑衅式的绘画风格,融合了黑色幽默、情欲张力与神话解构的荒诞。《夏娃》(2025)以朋克美学的破坏性姿态重构了人类起源神话。作品戏仿米开朗基罗《创造亚当》的经典构图,却将神圣的触碰场景转化为一场女性欲望的狂欢。画面中,夏娃不再是被动受造物,而是成为以亵渎姿态消解父权叙事的反叛者,巴洛克美学和伊甸园的梦幻场景被背景中的工业废墟取代,一场属于21世纪支离破碎的摇滚叛乱。

李美来的《开放的伤口》系列作品中,金属链条从天顶垂挂的织物被赋予“皮肤”的隐喻,其灵感来自煤矿工人的集体悬挂的工作服的休憩场所。艺术家通过刚性的工业材料与柔软织物的对峙,将生产暴力具象化为一个持续进行的代谢过程。作品迫使观者在厌恶与同情、恐惧与爱欲的矛盾中转化。当工业历史的集体伤痕成为可穿透的装置,那些关于硬度和柔软、外部和内部、个体和集体的二元界限开始消解,最终形成的,是一个关于后工业身体可能性的考古学现场,其中每个褶皱都记载着机械化进程中未被言说的痛感与韧性。

钟笛鸣的作品始终在言说距离,她的雕塑将广袤平面与微粒物体结合,形成游走于几何学、基建构型与类生命体(或是可食用物)之间的独特形态。她精心构筑空间,只为将其解构至形而上的维度——往往通过岌岌可危的摆放或纤细的丝线——让中心位移,权力失稳:各种不可通约的状态在此交汇,催生新的历史叙事。钟笛鸣的最新雕塑作品构建了一个充满张力的垂直权力剧场,将“高度”这一物理维度经由体积的剧变,完成从视觉表征到具身认知的转换,并在静止的极端状态中蕴藉希望与动势。

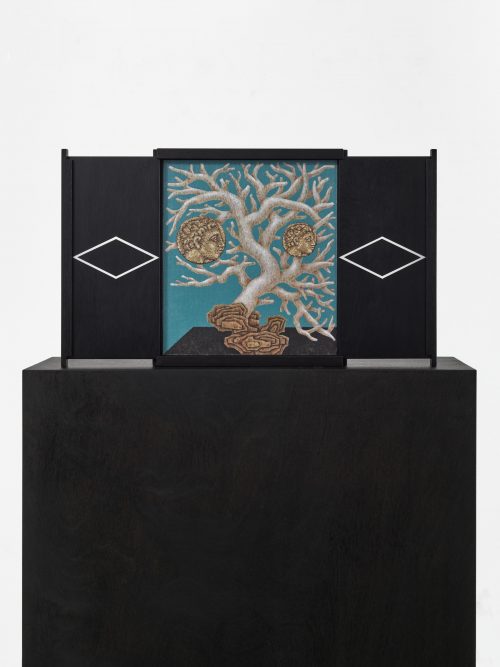

李泳翔的本系列作品以“头像雕塑”为表现形式,通过绘画嵌入滑动展示盒模拟“开合”的解剖式结构,探讨视觉认知的双重性——可见与不可见、展示与隐藏的辩证关系。形式上延续欧洲头像雕塑展示传统,同时指涉考古学中的文物陈列方式。画面里的珊瑚盆栽,其似血管状结构既隐喻人体血液循环系统,又呼应17世纪荷兰解剖学家弗雷德里克·鲁伊斯(Frederik Ruysch)的“解剖盆栽”——其作品既是科学标本,亦是权贵收藏的奇观物件。作品试图在形式上构建多重循环:身体的血液循环、物件的市场流通、知识的传播链,以及博物馆体制中的展示政治。在开合之间,作品持续转化其存在状态。

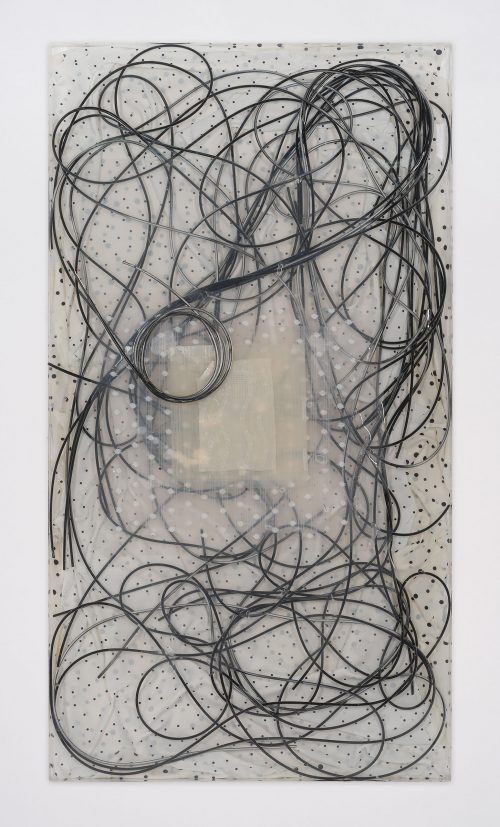

李爽将树脂材料视为情感的载体和语言延续的隐喻,《虚有其表》(2024)延续了艺术家对“透明性”和“临时性”两种特质的探索,就如施工中的围栏、临时建筑的夹层,它们既是隔离的屏障,又因材料的半透明性形成暧昧的交流;而《美人面条》(2024)则在柔软织物与电缆的缠绕中,呈现一种更具张力的对抗,在身体与技术,混乱与温顺之间,这种物质经验于此凝固成静止的流动性。个人记忆和现成物通过工业树脂混合,光线穿过不同密度的树脂层,物件之间彼此纠缠、碰撞,宛如漂浮于表层的意识碎片,它们轻轻扰动而胜于一切言说。

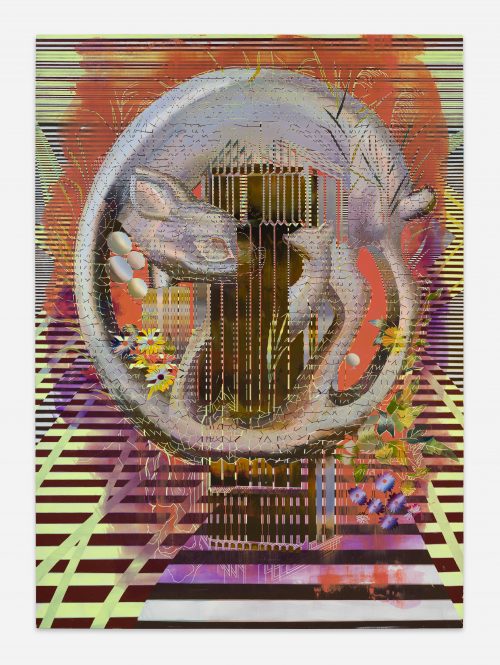

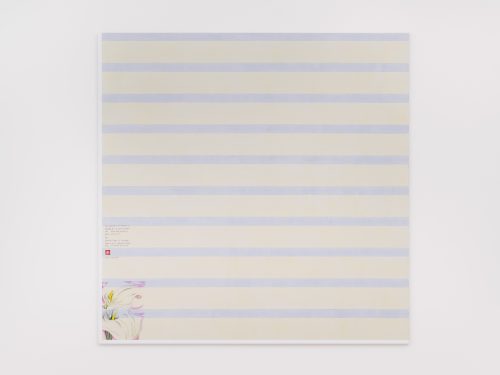

崔洁的《瓷器鹿和洛美西非国家经济共同体投资开发银行》(2025)以精密的视觉语法重构了后殖民城市的权力地景。西非城市的地标性金融建筑被抽象化成条纹状的图式,与改革开放后期流行于中国的家用陶瓷鹿身交错、穿插。鹿角开花,枝蔓般在金融建筑的混凝土网格间蔓延,其温润的东方质感像是柔化介入刚性秩序的裂缝。置于画面底层铺展全幅的铁轨符号,又无疑暗示着现代城市景观发展的底层逻辑,基于全球化政治交流与贸易互通。

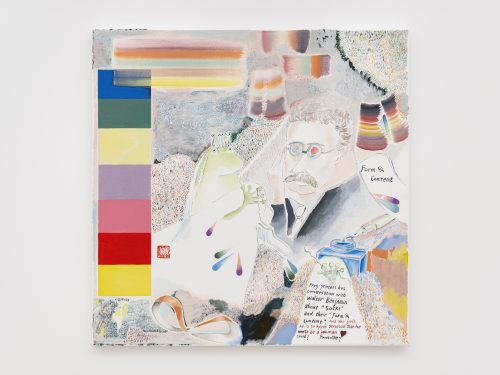

王伊芙苓韬程的“青蛙公主”形象源于艺术家对经典叙事的质疑:童话谱系中理应存在一位与青蛙王子同样完美的青蛙公主,只是主流书写抹去了她的身影。

画面中,拟人化的青蛙公主被赋予糖果般明快的色调,与艺术家日记式的碎片化笔触并置,其切身体验的引述,抽象却又流露出日常的气息,多彩的调色盘排列构成作品的基本要素。《与本雅明讨论袜子的青蛙公主》(2025)以看似荒诞的意象拼贴展开了一场机智的文化辩论。本雅明在1927年致友人信中曾抱怨“柏林冬天的袜子总是漏风”,其遗物清单中确实登记有“补丁羊毛袜三双”。艺术家将这种知识分子窘境转化为物质文化符号,同时将当代女性在学术体制与家务劳动间的真实褶皱缝合进幽默的对话间。

–

意象无限 Unlimited

展位U36

丹尼尔·杜瓦和格雷戈里·吉奎尔自1997年以艺术家组合形式创作,在近三十年里,他们百科全书式地持续探索工业技术与手工艺技法、工具和材料。以其独特的创作形式,不断叩问艺术家的角色定位,并持续审视人类与劳动生产的关系。近年来,二人将这种探索延伸至生命体与人造世界之间复杂的共生关系,通过物种、领域与表现手法的非常规并置,将动植物形象与非生命物体交织呈现。

在意象无限单元中,丹尼尔·杜瓦与格雷戈里·吉奎尔呈现了一组粉红大理石三联雕塑,每件作品均在其布列塔尼工作室手工雕琢而成。这些等身高的石柱群像纪念碑般矗立,既令人联想到史前巨石阵列,又仿若幻视中的地质奇观。

作品《带蜗牛、躯干和缝纫机的三联石雕》(2025)构筑了生物与机械超现实主义的邂逅场域,弥漫着诡谲的情欲张力。粉红色大理石表面浮现出荒诞图景:软体动物盘踞在哺乳动物脏器上滑行,与人体躯干及工业器械共生。雕塑通过不协调的立体布景,贯穿着二人近年创作的核心命题——以颠覆人类中心主义的新秩序,探讨物种共栖的生态依存关系。

不同元素出人意料的并置揭示出一系列隐喻:哺乳动物乳首的弧度恰似蜗牛壳螺旋;极光玫瑰大理石的脉络纹理仿若人体肌肤;石雕肠道的褶皱令人想起珊瑚或远古生命形态。这些对应的视觉,连同选用矿物与有机质经万年沉淀凝结的大理石材质,共同唤起了亚里士多德“万物同质”的古老哲思。

–

巴塞尔社交俱乐部

崔洁的作品《瓷器双鹿和阿比让西非央行》(2025)在巴塞尔社交俱乐部呈现,作品以独特的视觉语法构建了一个跨文化的对话场域。由法国现代主义建筑师设计的西非后殖民时期代表性金融建筑被解构为精密的几何网格,前景中瓷器双鹿雕塑所代表的中国文化通货,见证了中国改革开放前后的发展巨变,冷峻的建筑细节与植物、双鹿构成一种奇异而诗性的堆叠。在当代语境下不断提起全球南方,西非的视觉文化图景就像是一次跨文化的错位投影——鹿作为温顺的存在,嵌入银行建筑立面,自然有机形态的柔软与未来都市制度的刚硬缝合一体,就像是一个正在被消解边界的当代图景。这种刻意的视觉缝合不仅暗示着文化符号的流动与重组,更折射出全球化进程中权力结构的隐形运作和文化政治的复杂光谱。

亚麻布面油画

127 x 101.6 cm

亚麻布面油画

116.84 x 58.42 cm

布面彩铅、丙烯、色粉

193 x 203 cm

布面丙烯

160 x 200 cm

布面丙烯

250 x 180 cm

树脂,织物,网布印花

50 x 50 x 3 cm

布面丙烯

103.5 x 78.5 cm

布面丙烯

103.5 x 78.5 cm

钢筋、建筑网布上的颜料甲基纤维素

71 x 97 x 116 cm

石膏底亚麻布上丙烯、沙子和清漆裱于 HDF 板,染色橡木

opened 56 x 30 x 8.5 cm

closed 28 x 30 x 8.5 cm

毛毡上色粉,裱于木板

60 x 150 x 2.5 cm

石膏,丙烯,铅笔和油画布

155 x 155 x 2.5 cm

粉末,布面油画

60 x 60 x 2.5 cm

布面油画

60 x 60 x 2.5 cm

环氧粘土、铁丝、油彩、水性树脂、石膏、木头、 泡沫、绳子

152.4 (H) x 75 (W) x 101.5 (D) cm

木板油画

183 x 122 cm

极光玫瑰大理石

44 x 98 x 32 cm

(图片致谢Benjamin Baltus)

C-print

39.5 x 46.5 x 3.5 cm

C-print

16.5 x 30.5 x 3.5 cm

C-print

28 x 23.5 x 3.5 cm

C-print

28 x 23.5 x 3.5 cm

树脂,织物,电缆

110 x 60 x 5 cm

亚麻布面油画

40 x 30 cm

公众号名称:天线空间ANTENNASPACE