展位A21

2025年9月3日 至 2025年9月6日

COEX中心,首尔,韩国

参与艺术家:崔洁、傅强(Owen Fu)、李美来(Mire Lee)、李斯逸、李爽、王伊芙苓韬程(Evelyn Taocheng Wang)、关小

展位A21

2025年9月3日 至 2025年9月6日

COEX中心,首尔,韩国

参与艺术家:崔洁、傅强(Owen Fu)、李美来(Mire Lee)、李斯逸、李爽、王伊芙苓韬程(Evelyn Taocheng Wang)、关小

在作品《升起的火把》(2025)中,现代主义的经典结构“三只站立的椭圆形”与树球的天然抽象形态相结合,构成了雕塑的主要结构。雕塑的中心位置插着一只象征“火炬”的“钉子”,艺术家将哥特文化中蕴含着暴力美学的钉子与象征着方向和力量的火炬相结合,使二者的特征达成了巧妙的转换。从“火把”上“长”出的银色摩托车零件,其外形酷似叶片的新芽,使新生命抽芽的快感在表面光滑的工业感处理与青铜厚重的手工感的强烈对比下,被体现得淋漓尽致。

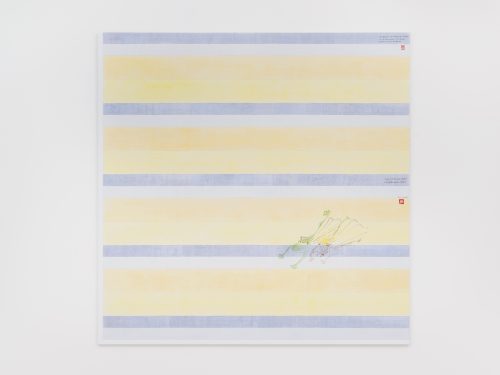

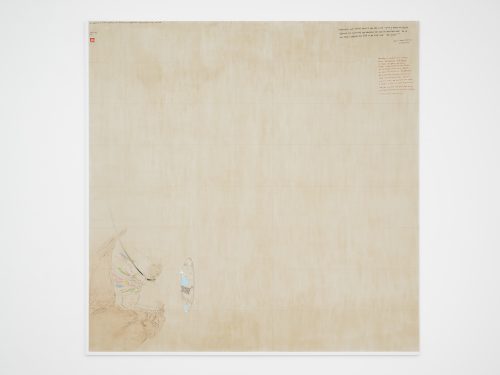

在王伊芙苓韬程的作品《克莱亚克族(带羽毛)和镜子和临摹的阿格妮丝·马丁》(2024)中,“Clayarks”这一形象来自美国非洲裔女性科幻小说家奥克塔维娅·E·巴特勒(Octavia E. Butler)1976年出版的小说《Patternmaster》,指一种因病毒而异变、被主流“模式人”视作“他者”的人兽混合生物。在作品中,艺术家将“非人”Clayarks与西方神话中的斯芬克斯的形象重叠在一起,它在镜中凝视自己,并通过“斯芬克斯不必死”这一设置,嘲讽主流对“异己”的阶级规定。在《青蛙公主与金蟾同飞和临摹的阿格妮丝·马丁》中,艺术家虚构出“青蛙公主”这一角色,以回应童话中性别叙事的缺失,并赋予其女性主义意图。“金蟾”则引入中国民间文化中的吉祥符号,与西方童话形成跨文化对话。所有这些元素被安置于阿格妮丝·马丁的网格结构的视觉底板上,试图在重构的过程中探询身份、边界与叙事自由的可能。

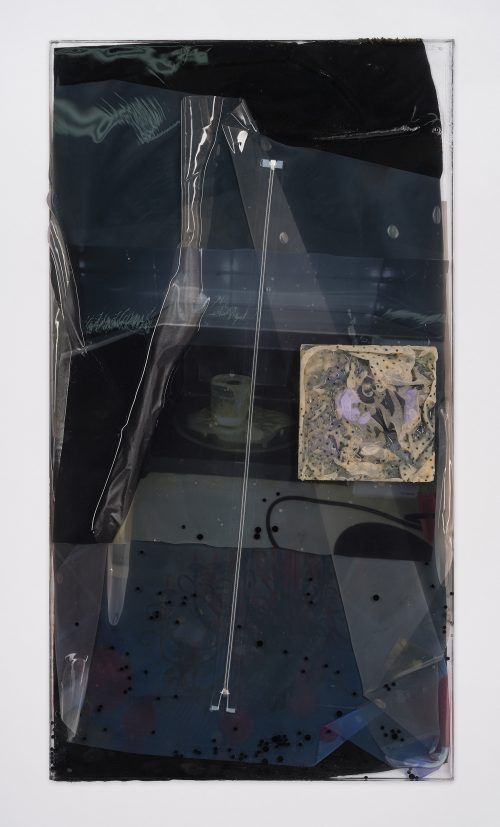

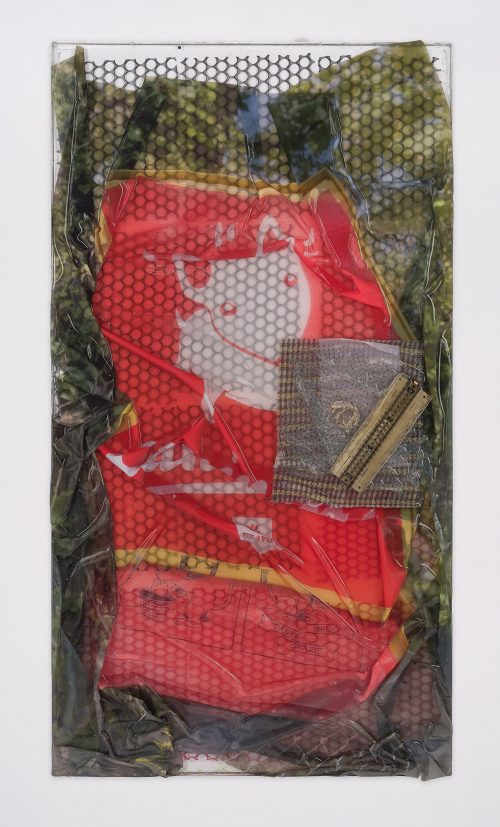

李爽的系列作品以树脂这一高分子聚合材料为核心媒介,将其塑造成“电子屏幕”的形态,又因其湿润的质感而被赋予微妙的临时性与生命感。《圣乔治街》(2024)以日内瓦的一条街道为名,指向艺术家因疫情无法回国的隔离体验,记忆如同被密封的现成品,在透明介质中既被保存又被疏离,成为一场停滞的的叙事。《七苦圣母》(2024)则援引天主教中饱经苦难的圣母意象,将母性的共情与痛楚转化为一种遥远的亲情链接,它既是低迷时期的精神支撑,亦是刺痛现实的来源。

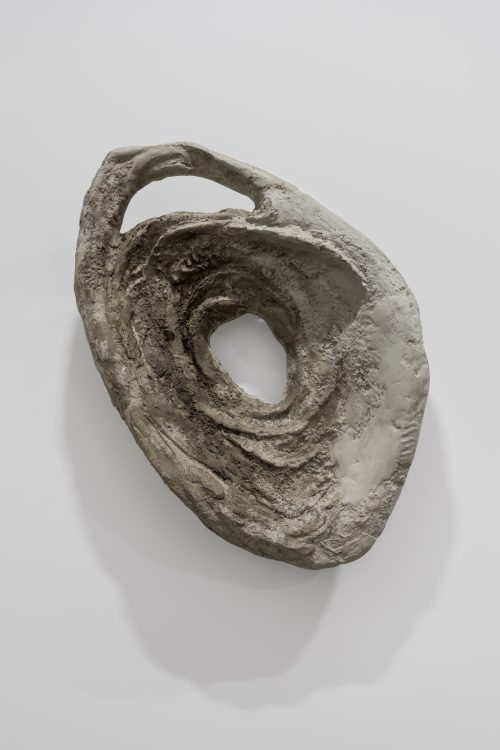

李美来的“Eyes of Fountain of Filth”系列雕塑由聚苯乙烯塑料泡沫和混凝土为材料,在2022年法兰克福现当代艺术博物馆个展的原始装置语境中与诗人金彦熙(Kim Eon Hee)的文本互文。她的作品常以旧建筑材料为载体,并尤其偏爱充满磨损与疲惫感的物体形态,曾承载过大量混凝土的搅拌机,如今干涸的旧层混凝土已成为其身体的一部分,它们拥有巨大的“口部”,却无法诉说。它的体积、形态和内在深度都蕴含着一种令人压抑的愚钝感,长年机械地重复着如呕吐、排泄与生产般的生理性强迫。

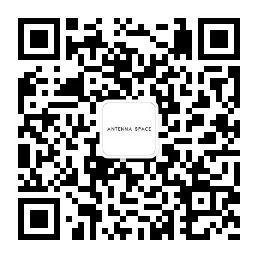

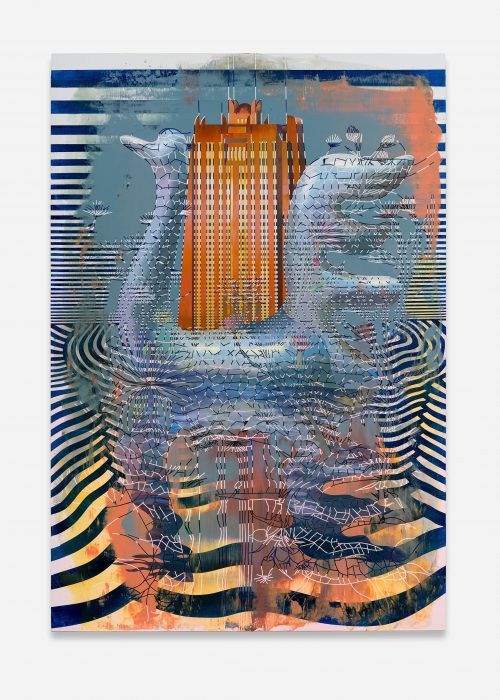

多哈萨拉姆塔作为海湾石油经济复苏的现代象征,其玻璃幕墙折射着光线与天空,成为资本与环境相互映射的光学界面;而巴马科的西非央行大楼则代表着西非金融体系的权力地标,见证着后殖民时代的经济诉求。与之对话的改革开放时期中国出口西方国家的动物陶瓷制品,其龟裂釉面既是经高温锻造的痕迹,也隐喻着地球升温的生态危机。崔洁以冷峻而宏大的视角记述着全球性贸易背景下的文明景象,现代性的光鲜、科技工业化的疏离,在被赋予人类特质的生物形态的映衬下,显露出一种交织着追忆和未来乌托邦的复杂怀旧。

布面丙烯

160 x 110 cm

布面丙烯

160 x 110 cm

木板、模拟土、丙烯颜料

80 x 78 x 3.5 cm

_2025_2-500x707.jpeg)

亚麻布面油画

90 x 45 cm

_2025-500x707.jpeg)

亚麻布面油画

90 x 45 cm

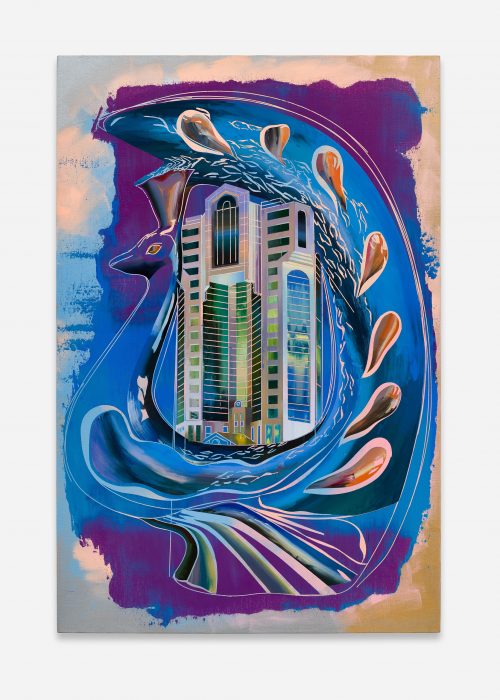

古董屏风上的混合媒介

折叠前:

145 cm (W) x 151 cm (H) x 2 cm (D)

折叠后:

72.5 cm (W) x 151 cm (H) x 4 cm (D)

亚麻布面上石墨、书法墨水、丙烯颜料、 铅笔

90 x 60 cm

布面丙烯、铅笔、石膏

155 x 155 x 2.5 cm

亚麻布上丙烯、石膏、铅笔

185 x 185 x 2.5 cm

树脂,织物,乙烯基印花,现成物品

110 x 60 x 4 cm

树脂,织物,现成物品

110 x 60 x 7 cm

聚苯乙烯塑料泡沫上混凝土

108 x 54 x 18 cm

聚苯乙烯塑料泡沫上混凝土

98 x 70 x 18 cm

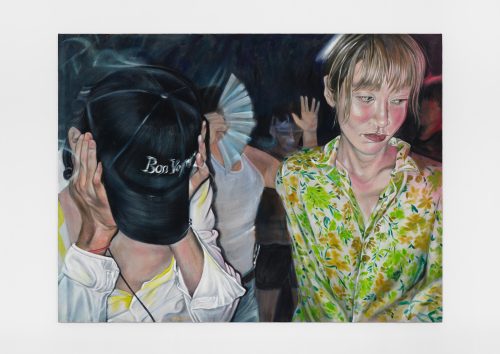

亚麻布面油画

180 x 240 cm

亚麻布面油画

180 x 240 cm

83 x 64 x 98 ~ 100cm

黄铜,丙烯上色,摩托车配件

公众号名称:天线空间ANTENNASPACE