2025年3月15日至2025年5月5日

李泳翔:锈色

天线空间呈现驻柏林的艺术家李泳翔在中国的首次个展“锈色”。

展览于2025年3月15日开幕,展期持续至2025年5月5日。

李泳翔的研究关注被忽视的艺术史线索,并在艺术实践运用多种媒介,发展绘画、雕塑、音乐和影像之间的跨界交融。他的作品将历史与当下联系起来,唤起一种既远又近,似曾相识之感。

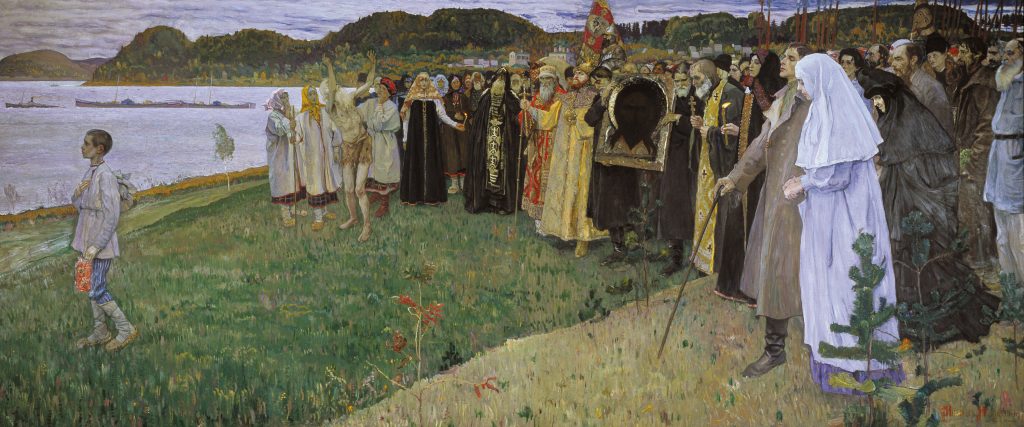

本次展览的核心是一件名为《锈色》(2025)的大型绘画装置,其中包含六幅组画,作品整体将上世纪初的俄罗斯艺术家米哈伊尔·涅斯捷罗夫(Mikhail Nesterov)的《在俄罗斯:人民的灵魂》(1914–1916)进行解构与改编。李泳翔延伸了画框的形态,发展出一个抽象的建筑空间——结构上支撑画面,也在概念上引导人们反身思考框架树立的过程。

这件绘画装置的灵感来自李泳翔与艺术家朋友们一同前往格鲁吉亚的阿哈利·扎尔兹马修道院的旅行,也是他首次见到涅斯捷罗夫创作于1904年前后的象征主义壁画。涅斯捷罗夫运用当时新兴的欧洲风格来绘制各种俄罗斯东正教图像,这与人们视这位俄罗斯艺术家为传统精神代表的既定诠释大相径庭。

另一个常用于涅斯捷罗夫的标签则是俄罗斯的巡回画派(1869–1899)——这在中国艺术教育体系的影响深远,同时也隐约保留在李泳翔对早期艺术课程的回忆中。李泳翔在思考巡回画派对历史和国族叙事的雄心壮志以及涅斯捷罗夫的作品时,选择与其保守的诠释保持距离。吸引李泳翔的反而是涅斯捷罗夫折衷多样的风格。这背离了巡回画派的现实主义语汇,拥抱了一种梦幻般的宗教感,并且,根据李泳翔的理解,也包含了一种受十九世纪中后期欧洲美学运动(如前拉斐尔派和新艺术风格)影响的平面化美学。这些多元的艺术线索,反映了那个时代艺术辩论的焦点,也尝试探索艺术如何在国家建设和世界主义精神之间波动。

与装置一同呈现的还有一段六声道声音作品《无题(退潮)》(2025),艺术家层叠的哼唱在空间的不同角落回荡。这件作品是艺术家对正义兄弟乐队1965年经常被理发厅和声唱法改编的歌曲的一次个人化诠释。

–

艺术家文本

尼卡开了快四小时的车,终于到了不到一千人居 住的小镇阿巴斯图马尼。脚踩在欠修缮的泥泞 的地上,我们各自拉伸自己略微僵硬的肌肉。天很低,蒙蒙灰是刚下过雨。一排新建的格鲁吉亚传统木结 构建筑如一排展柜,炫耀着统一的复古风格。这种 张扬与这沉睡的小镇似乎有些格格不入。西娅讲起 这里的历史,带着我们缓缓向修道院走去。

在此死于肺病的俄国大公亚历山德罗维奇因此地盛誉的清新空气和硫酸钠温泉,希望将其营造成可供自己和其他权贵的疗养圣地。1898 年,36岁的画家米哈伊尔·涅斯捷罗夫(1862–1942)便是受他之命,从基辅到此,用六年时间制作了这个我们特地驾车来看的阿哈利·扎尔兹马修道院壁画。

从修道院粗糙修复过的外观,我们几乎看不出里面藏着这幅年久失修但色调不失鲜艳的壁画。我们走走停停,目光穿过布满了涅斯捷罗夫对俄罗斯东正教图像再诠释的祭坛和墙面。最引人注目的是亚历山大·涅夫斯基之死——正是这个圣人赋予了修道院另一个更具帝国色彩的名字。这些壁画强调平面性,富有装饰性,其风格让人联想到受到设计思维影响的西方绘画(如伯恩 – 琼斯、穆夏、巴克斯特的风格)。壁画沉默却华丽,呼应着我们刚刚经过的那一排木屋。

一个多世纪来多少政权更替,也不知这里曾多少次被他人主持营造,却又令人安心地都看起来不太成功。我们走回车上,心情激动地回味着刚才所见。脚上的泥越踩越厚。路边空荡的简易公交站锈迹斑斑,小店里熟人们聊着属于他们自己的旧事情。

我猜想他们的故事里或许不太会再提到这位几乎被遗忘的俄罗斯画家了吧。他经历了沙皇政权、1917 年革命,以及斯大林的时代。他的一幅在政治动荡转折时期所创作的作品是 1916 年的《在俄罗斯:人民的灵魂》。这幅近五米长的史诗油画描绘了伏尔加河精神引导其承载的人民的场景。作于 1917 年革命前夕,它成了画家此类作品的绝响。很快,它退出了公众视野,直 到 1980 年代才重新露面。

画布上,作为符号的人群被某种悲壮的神性感召。他们在被画家梳理得几乎纯洁的伏尔加河畔集结,或朝向一个方向前行。混乱的步子是精心策划的烟火气,杂乱却有章。各色人等对自己群体不寻常的命运各自地忐忑不安,却又一致地沉溺于悲怆压抑中自安天命。画面中布置了一些微弱的空间感,但实际上更强调如浮雕一般实在的平面性。他顺从的笔法像建筑材料,卑微中又带着些画家独有的诗性,从植被到服饰面容,以及远景看起来过于固化的山河,如凿石般云遮雾罩的天空,他一砖一瓦地塑造了这如画般的厅堂。

油画在建国中的作用是什么?流动的彩泥在画家的编排和调度后各司其职,氧化成结实具体的绘画层,其职责之一自然是具象再现。但同时,这从混沌到有序,流动到恒定,从虚到实的过程的本身,也几乎是现代疆土,国族建构过程的比喻。也难怪一 些现代美术革命家对这个媒介付以重望。在他们的调度下,人化作“人民”,他们的习惯成为“民俗”,做的事、物成了“象征”和 “符号”,需要通过“采风”来提取。而真实的人、事、物,可能如同那些不太能扶上墙的彩泥一般,相比之下总显得有点琐碎和懒惰。对艺术家而言,这种原始的锈色必须一再打磨,才能转化为新生。

可是在这五米画布的笔笔之间,我也感到许多的踌躇。在略微颤动,扭转的纵向平行笔触之间,画中隐藏了许多私密处。这可能是一些落笔时情不自禁的小卖弄,为此画家也许曾偷偷地沾沾自喜。或是通过一些略显突兀的安排,画面对其厅堂般的主旨发出不由自主地不信任,反是迁就于一个细小诡异的眼神。许多私密的小裂缝里叽叽喳喳地传来一堆琐碎的,太个人主义的细 语。一个英勇的叙事者,犹豫得也一身锈色,站在地上满脚的泥。

当下涅斯捷罗夫的画在一些宗教保守主义和俄极端民族主义者眼中,早已成为代理其保守意识形态的通道。画家笔下复杂且充 满矛盾感的锈色——台面上的坚强意志背后所潜藏的某种不确定性——在他们眼里也早已脱离了画家,油画作为媒介和其历史,从而沦为某种稳定的“常识”,一种为臆造美好过去所涂抹的包浆。显然,这位不那么革命的画家对这样的悲剧是无能为力的。

涅斯捷罗夫深受欧洲十九世纪新艺术的影响(我想到克利姆、比利宾、霍德勒)。他对线条和平面感,及精简地营造某种浪漫气氛的偏爱,也是欧洲的远眺他者从他们眼中作为“东方”的“旧艺术”中获得的灵感。借来的灵感使他们得以在自家除旧布新,而“旧”便是他者的牢笼。在现代神话里,创作者脱身而出,得体地冷眼远眺。被眺望的人便注定在陈旧里不得自知。

对于展在莫斯科的这幅《在俄罗斯》,我没有像看修道院作品那样去亲眼考察,而是以一组低质量的网络图片为媒介,尽可能保持一种局外人的立场。就这样我也来假扮欧洲十九世纪的远眺者,去远眺这件看似与我毫不相关,且庄重得有点尴尬的旧作。也许正是这距离,允许我从中看到一些若有若无的温柔,从而一厢情愿地搜寻艺术家坚定信念背后的小小背叛。不知不觉地,我发现自己走到了别人家那经常令我厌恶的厅堂之上,却又不太能回在屋外,用一种超然冷静的姿态放出一些意识形态更正确的马后炮。

展览现场

作品

-

李泳翔,锈色(痴少年),2025

亚麻布面油画,聚酯纤维上丙烯、玻璃珠、清漆

150 x 355 cm

作品信息Information -

李泳翔,锈色(不必处找无用),2025

亚麻布面油画,聚酯纤维上丙烯、玻璃珠、清漆

150 x 490 cm

作品信息Information -

李泳翔,锈色(画中有画),2025

亚麻布面油画,聚酯纤维上丙烯、玻璃珠、清漆

150 x 435 cm

作品信息Information -

李泳翔,锈色(小背叛),2025

亚麻布面油画,聚酯纤维上丙烯、玻璃珠、清漆

150 x 500 cm

作品信息Information -

李泳翔,锈色(外人见外),2025

亚麻布面油画,聚酯纤维上丙烯、玻璃珠、清漆

150 x 275 cm

作品信息Information -

李泳翔,锈色(瞌睡),2025

亚麻布面油画,聚酯纤维上丙烯、玻璃珠、清漆

150 x 485 cm

作品信息Information