2020年5月16日至2020年7月12日

关小:8个故事

在此次天线空间名为“8个故事”的个展上,艺术家关小用只具身份的角色、无法界定的样貌和穷究其尽的修辞烘饰着一种没有冲突的平均状态。就这些作品的图像溯源、文本描述而言,电影、绘画、文学、符号、风俗、童话、日常,都提供了视觉或内容上的启发;就这些作品的材料和形态而言,工业、手工、现成品、自然物,都构架着最终的审美。

各种各样不同的元素像是滚动的煤球,为了一个抽象的度量齐头并进地奔赴作为现场的空间。这些元素没有哪个是更为重要的,也没有什么是最先或者最后的;没有二元对立或各自为阵,也没有哪个在主导或哪个在让步——艺术家以一种均质化的暴力将这些元素打散,又以同样均质化的暴力将这些元素拼合在一起,让它们和平地栖居于一物之中,一室之内,一如这些元素在扁平化、均质化的语境之中的日常存在状态。柔软,那就用材料赋予其坚硬;美丽,那就用媚俗赋予其降格;真实,那就用人工赋予其虚构;平面,那就用手作赋予其肌理;自然,那就用技术赋予其工业;具体,那就用抽离语境赋予其抽象……异质,那就用修辞取消其冲突,以达至一种没有冲突的平均状态。

展览中一组以身份而命名的人形雕塑是艺术家柱状雕塑的延续。不论就材料、制法或是形象而言,它们是均质化的,毫无冲突的,竭尽全力地求同以形成一个整体的公约数存在。它们既是后图像时代的立体式拼贴,亦是现代主义之初的拟人化象征;既是雕塑的逻辑,又有现成品的气息;既显示为单个具体的人形,又被定义为抽象的集体身份。它们是这场展览叙事的角色担当,但却将人物匿名化,让社会化的身份代替生物性的个人出场——没有姓名,只有身份的八个(或者更应该称之为“种”、“类”)人(或者说“角色”“身份”)。姓名需要讲述故事,而身份需要的则只是常识,一个社会语境或文化框架下由描述性的语词构成的标准解释。艺术家在这里将均质化的生存状态转换成了平均化的视觉修辞——就样貌而言,这些雕塑的各部件粘连在一起,又似乎要彼此脱离,分道扬镳;显示出不同寻常的怪异,又的确努力在构建同一个象征;显而易见地独自兀立,又分享着视觉与文本的相似;是八个分离的个体,又是八种身份的群体;社会角色截然不同,又作为一个共同体集合在一个社会系统之下。但它们并未构成某种效果或景观,因为艺术家并没有堆叠这些元素,更没有打磨或修饰以构成一个完备整体,而只是从事一种让它们共处一室的修辞,呈现由平均逻辑所制造的一种看似正确——因为这种正确基于一种群体化的存在所导致的截然不同又大致相似的错觉。

如果说平均化的修辞导致了这样一种个体的消失,产生了模糊化、整体化、身份化的群体叙事,那在此次展览中展出的LULU BIRD和调色板中,它带来的更是样貌和身份本身的无法界定。LULU BIRD是与这些人形雕塑相似的人,还是一顶帽子形状的雕塑?调色板究竟是一幅绘画,还是一个用颜料和画板构成的雕塑或物件?LULU BIRD是一个角色,还是一场事件?调色板是有关印象派绘画的启发,还是有关抽象或极简的当代变体?

调色板或许可看作是对此次展览美学修辞的说明——艺术家一改此前的喷涂,而以手绘代之,让绘画的工具成为绘画,如同这场展览将平均的修辞手段作为展览的样貌本身。

这些作品极尽修辞,因为这些元素无一是安分的,却被艺术家煞费苦心地通过各种材料和制法,以各种视觉纠合在一起,并给予其视觉上的愉悦感;这个展览又极尽平均,因为所有的冲突都通过拼合的手法和事实的描述平等地安放在一起。这是均质化时代的并置式修辞,用只有身份没有姓名的个体构成了展览或社会空间中的集合。它让所有元素都在场,又让所有元素在群体化的存在中失去存在感。它让事物什么都是,又让事物什么都不是;它让事物的本质模棱两可,趋于消弭;它让连结趋于无缝,也让连结趋于无效。(撰文:栾志超)

展览现场

作品

-

关小,榛子,2020

青铜,陶瓷,汽车漆,碳粉手工着色,摩托车零件,干花

110 (L) x 41 (W) x 150 (H) cm

总是这样均匀且高速地旋转,伴随着低沉的蜂鸣。声音不断扩散,堆积,质量开始推着它滚动。日复一日。

慢慢地,轨迹将声音切开,于是,诞生了两片圆形的地面。

它开始在地面的尽头滚动。没有同类也没有异类。日复一日。

圆形的地面终于开始各自旋转,它们不再是共生体,而成为了三个同伴。一天,地面以短暂得难以察觉的速度停顿了一下,转眼之间,它掉进匀速时间的裂缝,离开了那个仿佛会永远滚动下去的边缘。下坠,下坠。

直到有一天以线性的方式继续前进,直到引力拉(牵引)出脚掌。作品信息Information -

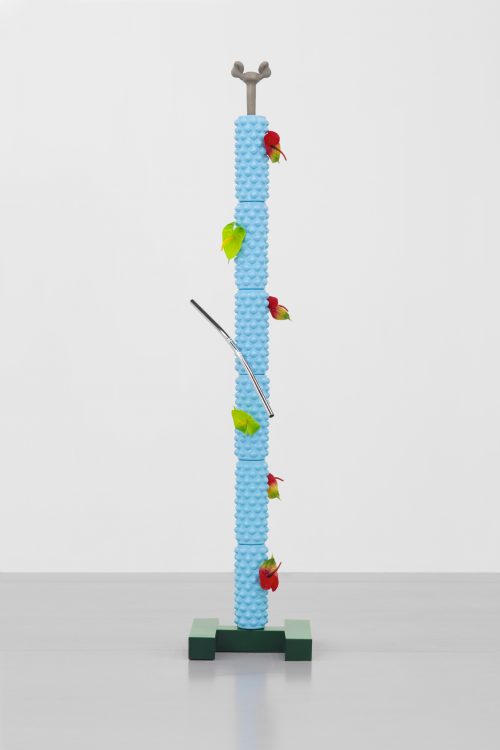

关小,捕手,2020

青铜,汽车漆,丙烯作色,摩托车零件

50 (L) x 33 (W) x 180 (H) cm

露水悄悄滑落,树叶在晃动。绒毛般的草丝也轻柔的颤动。

灰尘开始从地面升腾而起,花粉四溢,植物向着高空尽力弹射出种子,毛发与孢子在空气中肆意飘荡……

蝴蝶扇动翅膀,甲壳和节支类昆虫晃动着触须,响尾蛇摇晃尾巴,青蛙的双腿快速的折叠着,羚羊用健硕的四肢奔跑……肢体运动相对于微观世界来说是粗重且略显笨拙的。就像在分子的海洋中搅动的餐具,把世界不断割裂,其密集程度如同重机枪的子弹不断落入平静的湖水,那种不可抗力的美感如同声音在入水的瞬间被屏蔽,钝化的单通道静谧,留下满是线条的世界。

但捕手则以它高超的技巧在这之中跳跃着。完美的避开每一次的割裂。与其说是跳跃,更像是一只被来回击打的球,依附在运动的表面, 仿佛为了安慰它们一般而尽力的配合着……随着波浪线的起伏而起伏,随着折线的震动而震动,随着弧线的坠落而坠落又随着抛物线再次扬起……在运动之上全然地保持着静止。以静止的方式运动。它的身体成为了一只采集气味的口袋,只需保持敞开,即可。作品信息Information -

关小,爱抚师,2020

青铜,丙烯作色,摩托车零件,仿真花,麻绳,螺旋线圈

65 (L) x 30 (W) x 165 (H) cm

他总是在半夜醒来,楼下生意惨淡的酒吧永远在营业,蓝色的霓虹灯永远把他的房间照得如大海般梦幻。每当这个时候,他便会只装上一条机械手臂,下床,打开冰箱喝上一口 KT52,那种怪异的味道他永远都习惯不了,咧嘴龇牙发出啧啧声,然后去浴室。

浴缸里依旧放满了水,黑暗中水波反射出淡淡的荧光。就像平时一样,他总是会在浴缸边坐下,伸出那条银色的合金手臂在水里摸索着什么,不一会儿,捞出一个发着微光的蓝球。他用毛巾小心的擦干那个球,拿着它走回床边,上床,再抱着球重新进入梦乡。作品信息Information -

关小,风暴骑手,2020

青铜,丙烯作色,摩托车零件,仿真花

45 (L) x 45 (W) x 200 (H) cm

雨夜,梦。

伴随着潮湿的耳语,

她来了。

利剑在电光中劈开梦境。作品信息Information -

关小,游童,2020

青铜,丙烯作色,陶瓷,摩托车零件,干花

57 (L) x 33 (W) x 163 (H) cm

在巨大石块的缝隙中存在的叹息。

每当正午的太阳将尖塔的影子几乎从广场上完全擦掉的时候,叹息便开始从缝隙中不断涌出。沿着石墙熠熠地淌到地上,从石室内部涓涓地流入那条狭长的通道……最后从出口慢慢渗出。尖塔周围的沙地开始悄悄的变得湿润。浅麦芽色的沙地会慢慢变成棕色。仿佛有人在正午的广场上给尖塔画出影子。每当这时,沙地上便会卷起一小团气旋,绕着尖塔打转,然后那个孩子出现了:赤脚,只腰上挂着一串粉红色的珠子。头上戴着一顶由晒干的王莲叶(Victoria lily)做成的帽子,说帽子似乎并不贴切,过于巨大的尺寸不但遮住了整个脑袋,脸孔,还往下遮住了脖子以及肩膀。 不一会儿,孩子开始用稚气的声音唱起歌来:用1 敲碎骨头,用2挂好鞋子,用3拴住牲口,用4戳破袋子,用5剔掉肠子,用6擦干罐子,用7割下影子,用8装满河水,用9撒下种子……西风吹过三次村庄的时候,敲响钟声。作品信息Information -

关小,信使,2020

青铜,丙烯作色,漆,陶瓷,摩托车零件,干花

110 (L) x 41 (W) x 185 (H) cm

道路还没开始喧嚣,连尘埃还来不及在⼤地上⻜扬。

清晨浅⾦⾊的阳光中,那个⾦⾊的蛋泛出⽉亮般莹莹的光泽。对所有的昆⾍来说,这不过是它们扁平世界中的⾦玛拉雅⼭。每天的这个时候它们都会同往常⼀样在太阳与⾦玛拉雅⼭共存的天空下开始进⾷。然⽽与往常不同的是,“咔”的⼀声出现了。轻轻的,悄悄的,秘密的,不让⼈觉察的。在那⼏乎完美的⾦⾊的壳上出现了⼀丝裂痕。在三秒的寂静后。裂痕在时间和空间的褶皱中同时开始递增和递减运动。快速且密集。就像闪电划开天空,裂痕逐渐布满整个⾦玛拉雅蛋。作品信息Information -

关小,更夫,2020

黄铜,丙烯作色,摩托车零件,油纸伞

70 (L) x 33 (W) x 138 (H) cm

“天干物燥

小心火烛!”

噹,噹,噹————

长街对面是长街,长街背后是长街。

白鹤迈步,前后摇摆。

今夜无月。作品信息Information -

关小,Lulubird走出熟食店的时候撞进一群嗡嗡声中。,2020

黄铜,丙烯作色,干花,麻绳

根:172 x 60 x 55 cm

帽子:52 x 44 x 58 cm

8只大鸟:41 x 22 x 6 cm(每个)

8只小鸟:25 x 14 x 4cm(每个)

月亮挂在下午的天空上,气候宜人。站在对面四层楼投下的阴影里看月亮似乎比太阳底下更清楚一些,天也更蓝一些。微风吹过,空气里全是巨人仙人掌(saguaro)花粉的味道。现在是它们密集排卵的季节,如果下雨气味会更浓郁,那时整个镇子就像浸泡在花粉酒桶中,被湿气包裹着,散发出热气,慢慢发酵……但已经很久很久没有下雨了。新开的商店已经不再出售雨伞。每一天都比昨天更干燥一些。作品信息Information -

关小,红色,蜡烛,红色蜡烛,2020

木板,原子灰,颜料

120 x 120 x 7.5 cm作品信息Information -

关小,刀片,月蚀,湖,2020

木板,原子灰,颜料

160 x 130 x 7.5 cm作品信息Information -

关小,奔跑,擦伤,尘土,2020

木板,原子灰,颜料

86 x 120 x 7.5 cm作品信息Information -

关小,露,萤,日子,2020

木板,原子灰,颜料

130 x 117 x 7.5 cm作品信息Information -

关小,芝麻,锁孔,晚霞,2020

木板,原子灰,颜料

120 x 120 x 7.5 cm作品信息Information -

关小,舌头,木塞,雾,2020

木板,原子灰,颜料

90 x 90 x 7.5 cm作品信息Information -

关小,喘息,潮红,泥土,2020

木板,原子灰,丙烯

164 x 120 x 7.5 cm作品信息Information